L’espace francophone n’est pas seulement un héritage culturel partagé : c’est un marché mondial de plus de 320 millions de locuteurs répartis sur quatre continents, avec un poids économique estimé à près de 10 000 milliards de dollars. Pour les entrepreneurs, il représente un terrain d’opportunités unique, porté par une jeunesse dynamique, un écosystème d’innovation en plein essor et une langue commune qui facilite les affaires.

Introduction : la francophonie comme levier économique et entrepreneurial

L’espace francophone constitue aujourd’hui une réalité géopolitique et économique de premier plan. Selon l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF)

, on compte plus de 320 millions de francophones en 2023, et ce chiffre pourrait atteindre le milliard d’ici 2050, principalement grâce à la croissance démographique en Afrique. Cet ensemble réunit 88 États et gouvernements membres ou observateurs, couvrant l’Europe, l’Afrique, l’Amérique et l’Asie.

Sur le plan économique, la francophonie représente déjà près de 16 % du PIB mondial et environ 20 % du commerce international (source Wikipédia). Mais au-delà des chiffres, c’est surtout un réseau d’opportunités pour les entrepreneurs : marchés émergents à forte croissance, diaspora active, incubateurs dynamiques, programmes de coopération et financements transnationaux.

L’intérêt de se pencher sur la francophonie entrepreneuriale est double. D’une part, elle offre un espace où la langue commune réduit les barrières d’entrée et favorise la confiance dans les affaires. D’autre part, elle constitue une mosaïque d’écosystèmes complémentaires : startups technologiques à Paris ou Montréal, hubs d’innovation à Dakar, Abidjan ou Cotonou, pôles industriels en Afrique du Nord, centres de recherche en Suisse ou au Luxembourg.

Pour les lecteurs d’Entrepreneurs Francophones, comprendre cette dynamique est essentiel. Cet article propose un panorama complet : poids économique de la francophonie, dynamiques démographiques, atouts et défis pour les entrepreneurs, exemples de success stories et perspectives d’avenir. Tout au long du texte, vous trouverez des liens internes vers nos ressources — comme l’annuaire des incubateurs ou nos événements — ainsi que des références externes pour approfondir.

2. Poids économique de l’espace francophone

L’espace francophone représente bien plus qu’une communauté culturelle : c’est aussi une force économique mondiale. Si les 88 États et gouvernements membres ou observateurs de la Francophonie ne forment pas un bloc économique au sens strict, leurs poids combinés place néanmoins la francophonie parmi les ensembles linguistiques les plus influents de la planète.

2.1. Chiffres macro-économiques

Selon l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), les pays francophones pèsent environ 10 000 milliards de dollars de PIB cumulé. Cela représente près de 16 % du PIB mondial. En termes de commerce, ils concentrent environ 20 % des échanges internationaux (source Wikipédia).

La francophonie est ainsi comparable à d’autres grands ensembles linguistiques et culturels :

-

le Commonwealth (53 pays, ~12 000 milliards USD de PIB),

-

l’hispanophonie (~9 % du PIB mondial).

Ce poids est d’autant plus stratégique qu’il combine :

-

des économies matures (France, Canada, Belgique, Suisse, Luxembourg),

-

et des marchés émergents en forte croissance (Afrique de l’Ouest, Maghreb, Afrique centrale).

2.2. Secteurs stratégiques de la francophonie

L’espace francophone dispose d’atouts économiques structurants dans plusieurs domaines :

-

Énergie et ressources naturelles :

Le Canada, l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest sont riches en hydrocarbures, minerais et énergies renouvelables. -

Agriculture et agro-industrie :

La Côte d’Ivoire et le Ghana (francophone partiel via l’UEMOA) dominent le cacao, Madagascar l’épices et la vanille, la France les céréales et le vin. -

Numérique et innovation :

Paris (Station F), Montréal (IA), Dakar (CTIC, DER), Abidjan (Impact Hub) et Casablanca (UM6P StartGate) structurent des pôles d’innovation. Voir notre annuaire des incubateurs. -

Services et finance :

Le Luxembourg (finance internationale), Genève (banques et assurances), Abidjan (Bourse régionale des valeurs mobilières) renforcent l’écosystème financier francophone.

2.3. Les grandes places économiques francophones

Certaines villes jouent un rôle de portes d’entrée économiques et entrepreneuriales :

-

Paris : premier hub francophone mondial, centre de décision, Station F, clusters numériques et financiers.

-

Montréal et Québec : pôles en IA, jeux vidéo, sciences de la vie.

-

Abidjan : capitale économique d’Afrique de l’Ouest, hub logistique et financier régional.

-

Dakar : pionnière des incubateurs et de l’économie numérique en Afrique.

-

Casablanca : plateforme pour l’Afrique du Nord, centre financier international.

-

Genève / Lausanne : haut lieu de l’innovation scientifique et de la finance.

2.4. Comparaison internationale

La francophonie se distingue par son hétérogénéité : elle n’est pas un marché intégré comme l’Union européenne ou l’ALENA, mais une mosaïque de pays liés par une langue, des institutions et des accords régionaux.

C’est à la fois une force (diversité, complémentarité) et un défi (fragmentation réglementaire).

Cependant, l’existence d’initiatives comme la ZLECAf (Zone de libre-échange continentale africaine), l’OHADA en Afrique et les accords UE–Canada renforcent progressivement la cohérence de cet espace.

2.5. Opportunités pour les entrepreneurs

Pour un entrepreneur, comprendre ce poids économique, c’est :

-

Identifier des marchés prioritaires (Afrique de l’Ouest pour l’agro et le mobile money, Québec pour le numérique, Maroc pour l’énergie verte).

-

Profiter d’un réseau institutionnel déjà en place.

-

Utiliser les plateformes comme nos événements pour rencontrer partenaires, investisseurs et clients.

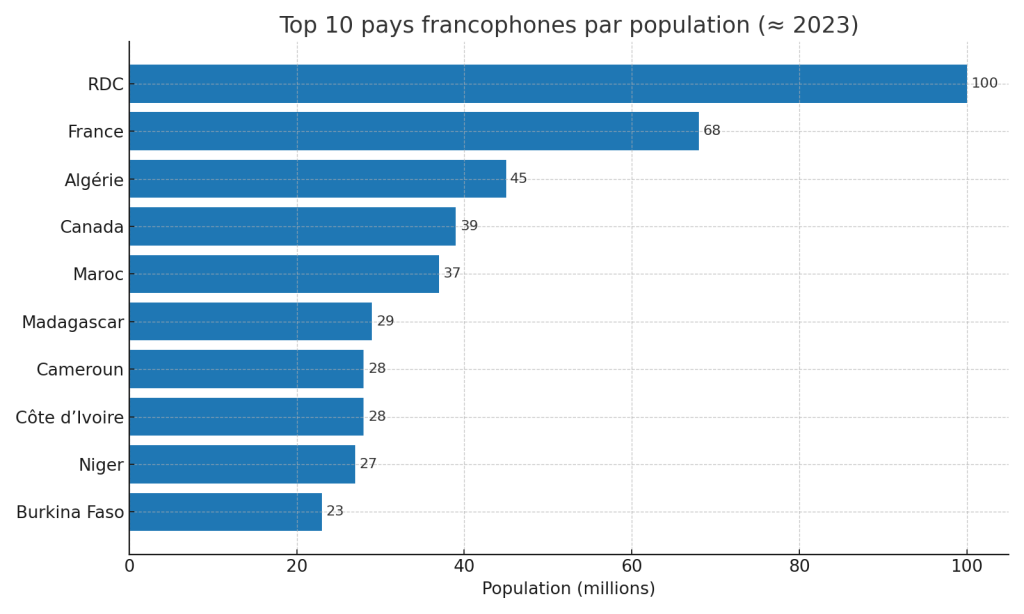

2.4. Focus sur les principaux pays francophones

Au-delà des chiffres globaux, il est essentiel de comprendre le poids démographique et économique des pays qui structurent l’espace francophone. Voici les 15 pays francophones les plus peuplés en 2023, classés du plus grand au plus petit.

1. République Démocratique du Congo (RDC)

-

Population : ~100 millions d’habitants

-

Langues : français (officiel) + 4 langues nationales

-

Économie : premier producteur mondial de cobalt, richesses minières, potentiel hydroélectrique

-

Potentiel entrepreneurial : marché gigantesque, urbanisation rapide, mais défis d’infrastructures et gouvernance

2. France

-

Population : ~68 millions

-

Langue : français

-

Économie : 7ᵉ puissance mondiale, 2ᵉ économie francophone (~3 000 milliards USD de PIB)

-

Potentiel entrepreneurial : place financière et technologique, Station F, French Tech, rôle pivot dans la francophonie

3. Algérie

-

Population : ~45 millions

-

Langues : arabe, tamazight, français (langue de facto des affaires)

-

Économie : hydrocarbures (95 % des exportations), industrie, agriculture

-

Potentiel entrepreneurial : jeunesse nombreuse, proximité Europe, ouverture progressive au numérique

4. Maroc

-

Population : ~37 millions

-

Langues : arabe, amazigh, français (langue des affaires et administrations)

-

Économie : agriculture, tourisme, automobile, énergies renouvelables

-

Potentiel entrepreneurial : Casablanca Finance City, hub logistique pour l’Afrique de l’Ouest

5. Canada

-

Population : ~39 millions (dont 8,5 millions francophones, principalement au Québec)

-

Langues : anglais et français

-

Économie : 2ᵉ économie francophone (~2 000 milliards USD de PIB), ressources, numérique, biotech

-

Potentiel entrepreneurial : IA, fintech, jeux vidéo, biotech ; lien fort avec l’Europe via l’AECG

6. Cameroun

-

Population : ~28 millions

-

Langues : français et anglais (bilinguisme officiel)

-

Économie : agro-industrie, pétrole, bois, télécoms

-

Potentiel entrepreneurial : carrefour stratégique Afrique centrale et golfe de Guinée

7. Côte d’Ivoire

-

Population : ~28 millions

-

Langue : français

-

Économie : 1ᵉʳ producteur mondial de cacao, café, anacarde ; finance régionale (BRVM)

-

Potentiel entrepreneurial : Abidjan = capitale économique d’Afrique de l’Ouest francophone

8. Madagascar

-

Population : ~29 millions

-

Langues : malgache, français

-

Économie : agriculture (vanille, litchis), textile, mines

-

Potentiel entrepreneurial : forte jeunesse, TIC émergents, opportunités agri-tech

9. Niger

-

Population : ~27 millions

-

Langue : français

-

Économie : uranium, agriculture, élevage

-

Potentiel entrepreneurial : forte croissance démographique, besoins en infrastructures

10. Burkina Faso

-

Population : ~23 millions

-

Langue : français

-

Économie : or, coton, agriculture vivrière

-

Potentiel entrepreneurial : projets agri-tech, énergie solaire, économie sociale

11. Mali

-

Population : ~21 millions

-

Langue : français

-

Économie : or, coton, élevage

-

Potentiel entrepreneurial : entrepreneuriat jeune, fintechs émergentes

12. Sénégal

-

Population : ~18 millions

-

Langue : français

-

Économie : services, TIC, pêche, agriculture

-

Potentiel entrepreneurial : Dakar hub numérique régional (DER, CTIC, Orange Digital Center)

13. Belgique

-

Population : ~11,6 millions (40 % francophones en Wallonie & Bruxelles)

-

Langues : néerlandais, français, allemand

-

Économie : finance, commerce international, institutions européennes

-

Potentiel entrepreneurial : Bruxelles, capitale de l’UE et hub diplomatique

14. Tunisie

-

Population : ~12 millions

-

Langues : arabe, français (usage administratif et économique)

-

Économie : textile, agriculture, services IT

-

Potentiel entrepreneurial : écosystème start-up dynamique, hub méditerranéen

15. Rwanda

-

Population : ~13 millions

-

Langues : kinyarwanda, anglais, français

-

Économie : services, TIC, agriculture, tourisme

-

Potentiel entrepreneurial : Kigali Innovation City, politique pro-startups, forte attractivité d’investisseurs

Conclusion du focus pays

Ces quinze pays concentrent l’essentiel du poids démographique de la francophonie. Leur diversité — entre marchés matures (France, Canada, Belgique) et marchés émergents (RDC, Côte d’Ivoire, Sénégal) — illustre la complémentarité de l’espace francophone et les multiples opportunités qui s’offrent aux entrepreneurs.

3. Dynamique démographique et sociale

L’un des principaux atouts de l’espace francophone réside dans sa dynamique démographique. Alors que la population mondiale vieillit et ralentit dans certaines régions, la francophonie, portée par l’Afrique, affiche une croissance rapide et une jeunesse en pleine expansion.

3.1. Croissance démographique francophone

Aujourd’hui, on compte environ 320 millions de francophones dans le monde (OIF). D’ici 2050, ce chiffre pourrait atteindre près d’un milliard, dont 85 % vivront en Afrique.

Cette évolution démographique positionne la francophonie comme l’un des pôles de croissance les plus dynamiques de la planète, à l’image de la République Démocratique du Congo, du Niger ou de la Côte d’Ivoire, qui figurent parmi les pays à la plus forte natalité.

Pour les entrepreneurs, cela signifie :

-

un marché en expansion rapide,

-

une demande accrue en éducation, santé, logement, énergie et alimentation,

-

une opportunité unique d’adresser une population jeune, connectée et avide d’innovation.

3.2. La jeunesse comme levier entrepreneurial

La médiane d’âge en Afrique subsaharienne est de 19 ans seulement (contre 42 ans en Europe et 38 ans en Amérique du Nord). Cela fait du continent, et donc de la francophonie, la zone la plus jeune du monde.

Conséquences pour l’entrepreneuriat :

-

Les jeunes sont moteurs de l’innovation : adoption massive des technologies mobiles, création de startups.

-

Ils sont également les premiers consommateurs de solutions digitales (paiement mobile, e-commerce, services en ligne).

-

Les incubateurs francophones — comme CTIC Dakar, Sèmè City au Bénin, ou Jokkolabs — jouent un rôle crucial en canalisant ce dynamisme vers l’entrepreneuriat (voir annuaire des incubateurs).

3.3. Urbanisation et digitalisation

L’Afrique francophone connaît une urbanisation rapide :

-

En 2000, moins de 35 % des habitants vivaient en ville.

-

En 2025, on approche déjà 50 %.

Cette urbanisation crée de nouveaux besoins : transport, énergie, infrastructures, mais aussi services numériques.

Exemple : Abidjan, Dakar et Kinshasa sont devenues des capitales économiques où naissent des hubs technologiques, des fintechs et des projets d’économie créative.

Côté digitalisation :

-

Le taux de pénétration du mobile money atteint parfois 60 % (Kenya, Côte d’Ivoire, Sénégal).

-

L’internet mobile se développe vite, offrant un terrain fertile pour l’e-commerce et les startups.

3.4. Éducation et formation

Un autre levier clé est l’investissement dans l’éducation.

-

Le réseau universitaire francophone s’étend de Paris (Sorbonne, HEC) à Montréal (Polytechnique, HEC Montréal) en passant par Casablanca, Dakar, Abidjan, Yaoundé.

-

Les écoles de code et fablabs se multiplient : Sonatel Academy au Sénégal, Simplon en Afrique, École 42 déployée dans plusieurs pays.

Ces institutions forment une nouvelle génération d’entrepreneurs francophones mieux armés pour affronter les défis économiques.

3.5. Implications pour les entrepreneurs

Pour les entrepreneurs, cette dynamique démographique et sociale se traduit par :

-

Un vivier de talents jeunes et multilingues,

-

Une consommation en forte croissance,

-

Une adoption accélérée des technologies (mobile, IA, blockchain),

-

Un environnement favorable aux innovations sociales et inclusives.

💡 Exemple : les fintechs africaines comme Wave (Sénégal) ou Julaya (Côte d’Ivoire) ont levé plusieurs dizaines de millions de dollars car elles répondent à des besoins massifs liés à la jeunesse et au digital.

4. Atouts pour entreprendre dans la francophonie

L’espace francophone ne se limite pas à une communauté linguistique et culturelle : il constitue aussi un terrain fertile pour l’entrepreneuriat. Les atouts qu’il offre sont autant de leviers qui facilitent la création, la croissance et l’internationalisation des entreprises.

4.1. La langue française comme levier économique

Le français est aujourd’hui la 5ᵉ langue la plus parlée au monde, et la 3ᵉ langue des affaires après l’anglais et le mandarin.

Dans un contexte entrepreneurial, cela présente plusieurs avantages :

-

Réduction des coûts transactionnels : une langue commune simplifie les contrats, négociations, formations et échanges commerciaux.

-

Facilitation des partenariats : un entrepreneur ivoirien peut collaborer plus facilement avec un partenaire sénégalais ou marocain.

-

Dimension culturelle partagée : la francophonie s’appuie sur des références communes (éducation, administration, modèles juridiques).

Cette homogénéité linguistique est un atout différenciant face à d’autres zones linguistiques plus fragmentées.

4.2. Cadres juridiques et institutions communes

Un autre avantage majeur est la proximité des systèmes juridiques dans l’espace francophone :

-

L’OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) regroupe 17 pays africains et fournit un cadre légal commun pour les affaires (source OHADA).

-

L’UEMOA et la CEMAC favorisent la libre circulation des biens, services et capitaux en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale.

-

En Europe, la France, la Belgique et le Luxembourg partagent un socle juridique civiliste, proche de celui utilisé au Québec.

Ces cadres communs permettent :

-

une sécurité juridique renforcée,

-

une meilleure attractivité pour les investisseurs,

-

une interopérabilité des règles entre plusieurs pays francophones.

4.3. La diaspora francophone comme réseau économique

La diaspora francophone constitue un levier économique majeur. Des millions de francophones vivent hors de leur pays d’origine, en Europe, en Amérique ou dans les pays du Golfe.

-

Ces diasporas sont des relais financiers (envois de fonds, investissements).

-

Elles jouent un rôle de ponts commerciaux en connectant les marchés locaux et internationaux.

-

Elles contribuent aussi au transfert de compétences (formations, mentoring).

Exemple : la diaspora ivoirienne en France ou la diaspora sénégalaise aux États-Unis investissent massivement dans les secteurs de l’immobilier, du numérique et de l’agro-industrie.

4.4. Accords et coopérations économiques

L’espace francophone bénéficie de plusieurs accords qui renforcent l’intégration économique :

-

La ZLECAf (Zone de libre-échange continentale africaine), qui vise à créer un marché unique africain de 1,3 milliard de consommateurs.

-

L’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne, qui facilite les échanges et investissements transatlantiques.

-

Les initiatives de l’Organisation internationale de la Francophonie pour promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes.

Ces accords offrent aux entrepreneurs francophones :

-

un accès élargi à de nouveaux marchés,

-

une réduction des barrières tarifaires et réglementaires,

-

des opportunités de coopérations Sud-Sud et Nord-Sud.

4.5. Implications pour les entrepreneurs

Ces atouts se traduisent concrètement pour les porteurs de projets par :

-

un accès facilité à plusieurs marchés francophones sans devoir changer de langue,

-

un cadre juridique plus homogène, gage de stabilité,

-

un soutien institutionnel (programmes de financement, incubateurs, réseaux).

💡 Exemple pratique : une startup fintech née au Sénégal peut s’étendre plus facilement en Côte d’Ivoire, au Bénin ou au Mali, grâce à l’OHADA et à l’usage du français.